ミニボットなのに Ultra Class ! デカいミニボットといえば他には 2010 年のシースプレー位しか思いつきませんが、あれでも Voyager Class だったのでミニボット最大級かも……と思ったけどそういえばバンブルビーもミニボット出身だったわい。ビーなら Ultimate Class まであるけど、あれはベイバースのビーだからノーカンかな……という訳で改めまして、ミニボット最大サイズ(※私調べ)かも知れない玩具です。

Universe の Ultra Class はライトアンドサウンドギミック搭載なんですが、そういうのもあってこのパワーグライド、非常に重い、そして重さ故の問題点も抱えています。その上私の個体は経年劣化で左肘関節が割れてしまってリペアする羽目になってしまいました(´・ω・`)……この顛末は最後に。

Transformers Universe Powerglide (White w/ red) - Transformers Tech Spec & Package Art Archive

この玩具は Transformers: Universe トイラインの「U.S.A. エディション」として国内発売されたものですが、本来の Universe ではなぜか頭部以外のボディカラーがオフホワイトとなっておりまして、従って「この」パワーグライドのカラーリングは日本独自なのでだったら USA エディションとかにしないで普通に変形!ヘンケイ!のラインで発売したらよかったのでは?という気がします。

尚、パッケージ自体は海外版のままで発売されている為製品写真はこの白いパワーグライドとなっていてパッケージの写真と製品が違っていました。そのパッケージに貼られた国内発売元の注意書きシールでの表記は「トランスフォーマーユニバース USAエディション」「パワーグライド 日本限定カラー」という矛盾塊みたいなことになってました。これが日本発売版の正式な製品名だと思うんですけど、この記事のタイトルとしては一応海外版 Transformers: Universe をタカトミが並行輸入して販売しているテイにしています。販売戦略とかいろいろあるのかな……対象年齢とかさ。

オルトモード:

オルトモードはお馴染み A-10 サンダーボルトⅡですが、底本にしているのは現実の航空機ではなく G1 パワーグライド玩具のオルトモードではないかと思います。全体のバランス等。

着陸脚が3か所展開されるんですが、主翼の付け根の折り畳み部分が機体の重さに負けしまい、若干主翼がたわんてしまいます。後ろ方みると滅茶苦茶踏ん張ってるっぽい画になりますね。

このパワーグライドでは機種のガトリング砲がロボットモード時の手持ち武器も兼ねるのですが、オルトモードでの搭載も安易な 5mm ジョイントによる接続によるため、例の!フェアチャイルド A-10 で最も格好いい!機首埋め込みのガトリング砲とは全く別物になってしまっているのがざんねん!ちょうざんねん!

またガトリング砲取付位置も、このパワーグライドの機首下部は脚部左右を組み合わせた構造の為、真ん中でパーツが分割されている関係上 5mm 穴は左脚側に設けられている為、正面から見て向かって右側に取り付けられており別物感があります。今なら分割面に 5mm 穴設ける方法も確立してるから中央設置にできたんだろうけどね(´・ω・`)

更にこの後付けガトリング砲に対する恨み言が続きますが、このガトリング砲はロボットモードでは前後逆にしてスプリング式のミサイル発射機能を持った銃として手持ち出来るんですが、そのミサイルを取り付けた状態で機首に取り付けるとミサイル部分が機体底面口部のパーツ(ロボットモードの腹部を構成するロックパーツ)と干渉してしまい真っ直ぐ取り付けることが出来ないの!そして着陸脚による三点設置させると主翼がたわんだとしてもやや前傾姿勢で駐機してしまう為、このガトリング砲を取り付けると砲身の下部が接地面に接触してしまう。結果このミサイルが後方に発射されてしまいます。その為このミサイルパーツはロボットモードでは絶対に余剰になってしまうんですが、せめて二本つけて主翼下部のハードポイントに取り付けておけるとかにしててくれれば溜飲も下がったんですけどね。斯様な残念ポイントを持つ武装なのでもしかしたら当初は予定になかったのかもしれないですね。造形的には A-10 搭載の GAU-8 アヴェンジャーと同じ 7 本砲身だったりするのでそういう考証はちゃんとやってんですよねえ。そこは素晴らしい。

機首のデザインはちょっと民生機の趣があります。下部はロボットモードのつま先が左右組み合わさっており、コクピット脇の足首の裾部分がエアスクープのような造形になっていて一体感があります。この構造物の為機首デザインはホーカーシドレーハリアーのような印象がありますね。その後部に配置されたロボットモードの膝頭パーツもエアスクープのような造形なのですが、そもそもこの機体はエンジンは胴体上部に 2 基搭載されており、ここから空気を取り入れる必要は無いのよね。そうすると主翼下の(ロボットモードの腕部)パーツも謎で、これそういえば G1 玩具でもフロート的なデザインだった気がします。「この」機体は A-10 のデザインを取り入れてはいますが Bill Rawley 氏はもしかすると軍用機ではない機体をイメージしてたのかもしれないですね。例えば両サイドのエアスクープ状のパーツは着水してここから消火用水を取り込む消防飛行艇等。そうするとフロートの意味も出てくるし、エンジンが上面に取り付けられているのも理に叶っている気がします。あと色も!

底面のパーツ配置はこんな感じ。 G1 玩具とは天地が逆のパーツ配置になっています。

本体結構な重量があるのでフィギュアスタンド 1 基だけでは支えきれなかったため、2 基使いで飛行姿勢を撮影しました。

同じミニボット組の現行玩具と比較するとそのデカさが判りますね。オリジンバンブルビーは 2021 年の Deluxe Class ですが Deluxe Class の中でも小柄なのでサイズ感比較的には不適切なメンツかも知れないなと後になって思いました。

Transformers: Universe の Ultra Class のウリである音声ギミック。変形前後でなる音声が異なる、変形時にギゴガゴ音が鳴る等非常に凝ったギミックが搭載されていますが、これはオルトモードでの音声。

オルトモードでは機体上面中央あたりの丸いボタンを押下することでライト&サウンドギミックが発動し、起動音?、急降下音、機銃発射音をトグルします。機銃発射音だけはボタン押しっぱなしだと延々鳴り続ける仕様なので電子制御班凄いなって思いました。

ロボットモード:

パワーグライドだな?って言われたらパワーグライドにしか見えませんが G1 デザインからするととがった頭部形状と肩の付け根から上部に延びた主翼以外面影ないよね?とはいえパワーグライド玩具って今までに全部で 3 型 鹿出てないの? G1 とこの Universe とあとコンバイナーウィーズの Legends Class の奴しかないんですかね?(※デフォルメラインの Bot Shots は除く)だったらまあまだこのジェットエンジンが胸部に来るデザインが今後の主流になる可能性だってあるよね!(G1 アニメデザインから逸脱しているのでその可能性は極めて低いと思います……)。

※左肘は修復済みなのでクリアになっています。

胸部のジェットエンジンは前後逆かつ斜めに配置されておりパワーグライド感があるかどうかは兎も角非常に格好いい。コクピット部分には電飾が施されている為か脚部と独立した別パーツになっており、背部にキブルとして残るんですが、これもなんか格好いいんですよね。

みてわかる通りかなりのトップヘビー。各関節にラチェットが施されていますが、股間部の左右ラチェットの間隔が広い、太もものロール軸が緩い、足首は前後稼働に加えて僅かに左右ロールもあるんですが前後がやや緩い、足首の裾部分の内側が足首の角度によって脚底よりも下に飛び出してしまう為設置性が悪い、などの理由により異常に転け易いという大欠点があります。

こんな格好いいパワーグライドなんですが変形機構の欠点も多く、まず主翼をエンジンブロック側面に固定するタブが非常に外れやすい。これ気休めにパーマネントマットバーニッシュ塗布してみたら以外に効いた気がします。

あと上半身と下半身は黒い小さなピンで固定されますがそのあとシックスパック部分的なグレーのパーツの裏側の長方形の大型のピンを胸部のスロットにはめ込んで固定しますが、ここがプラの弾性で押し戻されてしまって全然ロックされない。これらは経年劣化によるものかもしれないですが、結構なストレスになります。

胸部上側のカバーを開くとハートマークがモールドされています。これは戦え!超ロボット生命体!トランスフォーマーの 36 話「令嬢より愛をこめて」のシーン再現というかオマージュだと思います。

銃はロボットモードでは多分こっちが正位置だと思います。

ただまあロボットモードでのライト&サウンドギミックは機銃音のみなのでこっち向きの方が相応しい気もします。

ポージングはまあまあ格好いい感じにできるんですが、前述の通りいかんせん足腰が弱すぎるので素立ちですら安心して立たせていられない感じなのが怖い。上半身の重さ的にヘタなこけ方すると破損の恐れがあります。

立膝はどうにかイケるんですよね。かなり斜めな姿勢になりますがまあまあいい感じ。

最近の Deluxe Class (ちいさめ)との比較。まあデカい。

左肘破損リペア:

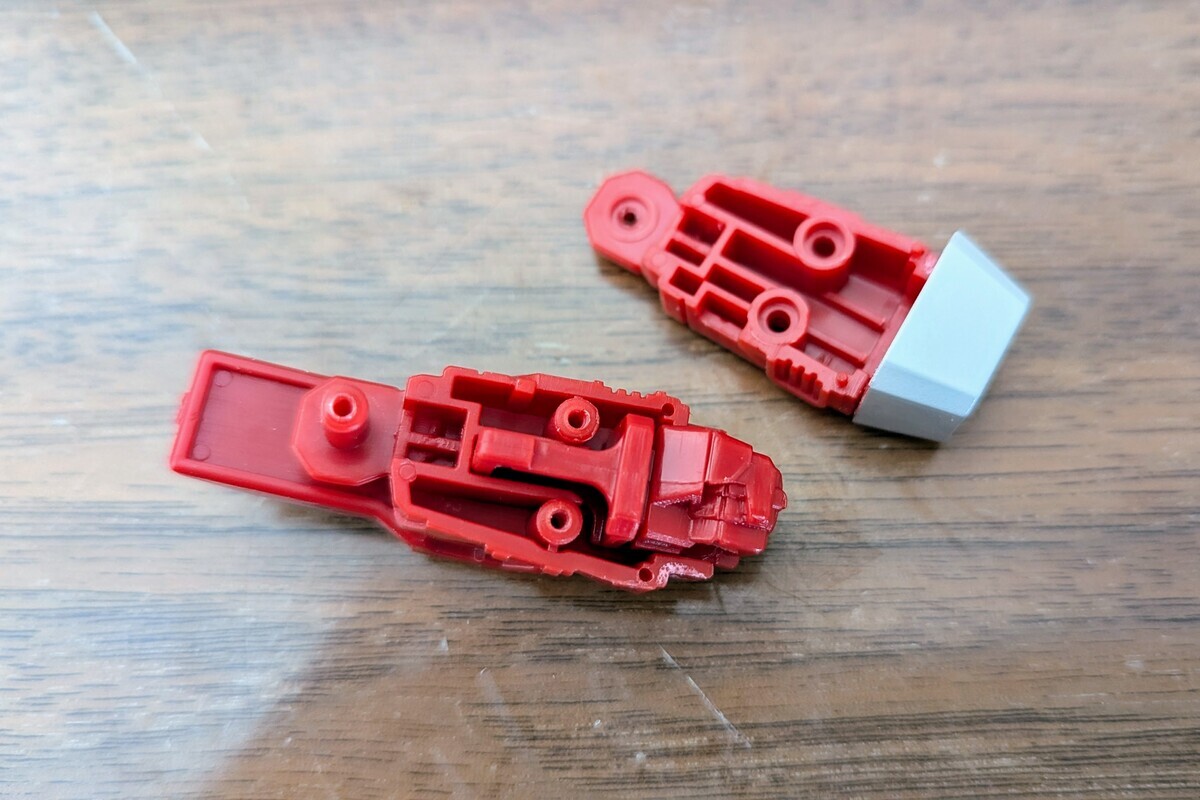

多分ここポリアミド製のパーツなんですが、肘関節が破損してしまいました。

上腕部側の分解はネジが多い上にラチェットもあるため面倒くさくはありますが分解可能。この二の腕上部までネジ止めされているのはリッチな設計だし、当時の工場作業コスト高くて凄いね。

ここ分解する時に肩部ラチェットの爪とバネがどこかに飛んでってしまいましたがそのことに気付かずに撮影したので結構シンプルな構造に見えますが、実際の組み立ては糞面倒くさかったです。

問題はこっち側。腕自体はねじ止めなんですが袖口のグレーのパーツが瞬間接着剤で取り付けられている為、ネジ外しただけじゃ外せないの(´・ω・`)

でまあ Twitter と bluesky で瞬間接着剤の剥がし方を緩募したところ、いろいろアドバイスを頂きまして、要は「熱してみよ」ってのが多かったのでまずはドライヤーで熱してメリメリ剥がしてみました(熱湯についてはこの状態では中の可動機構部分に金属パーツ使われてそうだったので熱湯にドボンは控えました)。左右のパーツについてはこの方法で剥がすことが出来たんですが、じゃあこれを組み直そうって思ったら手首パーツや袖口付け根のピンやらで上手く組み戻せないの。剥がした時はブラをひん曲げることで外せたんだと思うんですが、逆の工程で戻すのが超無理な感じ。

袖口が残った方のパーツには金属部品がない事を確認したのでこれを丸ごと熱湯にドブ付けしてしばらく放置したのちに無理やり引きはがしたところメリメ剥がすことが出来ました。

ただこの方法、かなり運が良かっただけの気がします。シアノアクリレート系瞬間接着剤の主成分であるシアノアクリレートの接着強度の耐熱老化性を調べたところ、 80 ℃くらいから強度が落ちてくるっぽいんですが、アロンアルファなどの市販の接着剤には添加剤が含まれており、140 ℃位までは強度落ちない位だそうです。なので今回熱で剥がすことが出来たのは接着剤の劣化ではなく、プラが軟化して硬度のある接着剤成分と無理やり引き剥がせただけなんじゃないかと思いました。なのでほんの一部ですが綺麗に剥がれないでプラが千切れちゃって反対側に残ってる箇所がありました。

可能なら薄いセパレータみたいな工具を隙間に差し込んで少しずつ剥がしていく方が良いと思うんですが、このパーツは殆ど隙間なくはめ合わせされていたのでそれも難しい状況でした。今回の修復はここの分解が最も難関でした。

その後割れた肘関節部品を スーパーX で仮止めし、おゆまるで型取り。今回ここを結構雑にやってしまったので型取り後の加工が大変、かつ見た目も汚くなってしましました。

型取りしたのがこちら。雌型にプラリペアの液を少し盛り上がるくらいまでスポイトで注入して、その後型にプラリペアの粉をドバドバ投入していきます。溶け切らない位まで行くと液が粉で飽和してちょっとざらっぽい質感になるのでその状態で盛り上がるくらいまで粉をドバ入れします。ここの工程は駅に粉投入した瞬間から重合が始まってしまうので(5分くらいで固まるらしい)撮影してる暇がなく「ええ感じ」の画像が残ってないんですが、多分「プラリペア 複製」とかで検索したら色々出てくると思います)。上下の型で同じ事したら素早く型を組み合わせて密着させます。ギューっとね。

それでも薄膜の様なバリは残るんですがむしろそれ位の方が十分樹脂が回ってるなって安心できますね。

バリを雑に取った複製パーツがこんな感じ。歯車のギアの半分の成型が甘々ですが、厚みは良い感じなので大丈夫だと思います。

穴開けしてバリ取りしてとりあえず二の腕の上パーツと下腕の軸にそれぞれ良い感じにハマるようになったのでパーティングラインの部分をまあまあ綺麗に成型して刈組したらこの雑なギア形状でもラチェットが効いてくれることが判明してしまったのでまあええか、という事でこれを完成形とすることにしました。府あの部分ダメだったら再度型取りかなーと覚悟してたんですが、依然同様程度の可動感、周辺のオリジナルのパーツにダメージを与えない程度のクリアランスは確保できているので処置としては大成功です。

久々に出してきて記録残してまた片付けようとしたときに致命的な破損をさせてしまうとモチベーション一気になくなっちゃうんですけど、今回は丁度いい感じのリペア作業も出来たのでそれも含めて楽しかったし、こうやって手をかけると愛着もわいてくるのよねえ。破損品なので売るに売れなくなったからこれも手元に残しておく玩具になりました。ありがとう!経年劣化!