IF-02 の発売から随分長く待たされた気がしていましたが、実際にはそこから半年後の発売だったので大したことないですね。よっぼど私の期待がデカかったんでしょう。

今回 ”STRAY” の別バージョンなので ”STRAY ALTERNATIVE” という名称になっていますが、これのビークルモードはオルタナティヴのオルタナティヴモードって事になってしまってややこしいですね。

さて、これは何かといいますと、所謂 ThirdParty 製品、非正規 TF です。正典の人気トランスフォーマーであるドリフトのオルトモードを実在の車両( AE86 )に変更した姿を玩具化した製品ですが、MMC / OX は伝統的に「見た目は兎も角これはオリジナルのキャラクターですよ!」の建前を守っており1、MMC / OX バースのドリフトに相当するキャラクターは ”STRAY” (ストレイ)という名のそっくりだけど別のキャラクターという設定です。MMC / OX バース内でドリフトをモチーフにした玩具は全て同じキャラクターという一貫性も保っている為、2018 年に発売された IDW セイバートロンモードドリフトによく似た玩具も "Stray" 名でした。昔はオリジナルストーリーのコミックまで付属してもっと徹底してたんですけどねー。

今回のシリーズ InfiniteFinity トイラインがどのようなブランドなのかまだ判らないんですが、このシリーズ最初の IF-01 Eris: Kultur は女体化ターンという代物で、このリデコで女体化アルマダメガトロン( IF-01X Eris: Armadon )や、女体化 G1ガルバトロン( IF-01L Eris: Lunacyte )が立て続けに発売されたので、当初は TF 女体化2シリーズなの?と心配していました。ところが型番上第二弾の IF-02 STRAY は別に性転換 TF という訳でもなく、硬派の玩具ぽい事もあってちょっと判らなくなっていました。この流れから想像するに整番が示す通りの「IF もの」という可能性があるのかな?と思います。IF-01 とそのリデコは「もし○○が女体化したら」、IF-02 とそのリデコは恐らく「もし○○のオルトモードが実在の車両だったら」なんじゃないのかな?要は「もしもこんなトランスフォーマーがあったら!」的な「もしもシリーズ」という可能性が。「ドリフト大爆走 2025 」!

IF-02 STRAY の企画の始まりは「ドリフトのオルトモードなら峠でドリフトしてる頭文字Dのトレノで良くない?」だったね?と推理しているので、この車種選択に変更の余地はなかったと思うんですが、そうは言っても私にとってドリフトは初のヤン車にディスガイズする TF だったので、「ヤン車にしては車格小さくない??」という不満がありました。なんで最初の豆腐屋トレノはスルーしてしまったんですが、このカラーリングが発表されてしまったら、そしてオルトモード完全、信頼の MMC / OX 、変形も楽しそうの誘惑に勝てるはずもなくあっさり陥落してしまいました。

製品には紙のインストラクションが付属していますが、老眼には厳しいサイズだったので、変形手順については公式動画を見てたんですが、当初 IF-02A の公式動画を発見できずに IF-02 の動画を参考にしていたら、基本の変形は全く一緒で問題なかったんですけども、標準武器の太刀の収納方法が若干変更されており、「どうやってもタイヤより出っ張るな?」としばらく悩んでました。紙のインストラクションみたら収納方法変更されてたし、 上記の IF-02A の公式動画でも正しい収納方法掲載されてやんの(´・ω・`)

パッケージの耳部分にデザイナーやエンジニアの情報が記載されていて大変にありがたいですね。この DESIGN のところの MAKOTRON さんは Twitter (旧称)でもお馴染みで私もフォローしてるので知ってるんですが、もう一人の ”AK” が当初全然判らなくてですね。てゆうかここさあ、これまでの OX 玩具の箱でもスタッフ情報ちゃんと表記されてたのに全然気付いてなかったんですよね。そのお陰で大朗報に 5 年以上も気付けなかったというですね…… ”AK” の正体についてはあまりに嬉しくて記事を分けました。

オルトモード:

オルトモードはトヨタ AE86 カローラレビン 3 ドアハッチバッククーペです。これかなり正確なミニカーですよ。オルトモード完全。

当初はドリフトのオルトモードはヤン車である!という強い思い込みからこのカラーリングもヤン車仕様に違いない!と思ってしまい、「ヤン車で 1600 cc は舐められますって!」と心配してあまつさえ「海外企業が 35 年前の日本の極北サブカルチャーの空気感までは判る訳ないもんなー」なんて独り言ちていたんですけども、そもそものヤン車設定が間違ってました。これ走り屋の峠仕様レーシングレプリカだよね。このギリギリ下品にならないエアロ、構造変更ちゃんとしてるのかな?のオーバーフェンダーは紛れもなく AE86 のレース仕様車なんですが、フロントバンパー部分にナンバープレートブランケットの造形がある。ちゅことは公道仕様ですよね?そうであればこのド派手ストライプも納得だし、スポンサーのステッカー貼ってないことも納得という、この車種設定した人の造詣の深さの凄さったらないですね。

この赤い波々のマーキングは Transformers: Generations Autobot Drift (更にその元ネタのアメコミである IDW Transformers: Drift でのアースモード)からの引用ですが、これをヤン車以外で違和感なく使う方法があったとはね。

これを注文した時には、というか届いてパッケージの裏側見るまでは、オルトモードは単に IF-02 スプリンタートレノのリカラーだとばっかり思っていた間抜けですが、パッケージに印刷されたビークルのフロントマスクがリトラクタブルヘッドライトじゃなかったのでようやくリデコされてる!って気付きました。これはもう当時の走り屋仕様だったら必然なのよ。

リア周りはコンビランプがある真ん中の「行」は恐らく IF-02 のまんまです。レビン / トレノではこのリアコンビランプの形状は異なっていたんですが、どっちの形状とも微妙に異なる、やや抽象的な造形になっています。リアスポイラーとバンパー下端はリデコされていて、マフラーも IF-02A では二本出しに変更されていて芸が細かいですね。

なんか上の画像が色々ガタガタだったので調整して撮りなおしました。Ocular Max の設計はパーツ移動のクリアランスを作るためのスライド機構などが各所にあるんですけど、インストラクションや変形動画見てもその辺りはちょっと判りにくいんですよね。私の場合何度か変形させてるうちにだんだん覚えてよりカッチリとした変形が出来るようになっていくという意味で「次第に手に馴染んでくる変形玩具」なんですが、MMC / OX の設計はそういうトコが好き。

側面はドア下もエアロパーツで固められているのでかなり広範囲にリデコされているようです。当時の走り屋には多分 2 ドアクーペボディの方が人気だったはずなのでボディ形状も変えて欲しかったって思うんですが、ハッチバックの内側のパーツの詰まり具合からして無理そうですね。当時の私はクーペボディはおっさん臭いって感じちゃって 3 ドアモデルの方が好きだったんですけど少数派だったと思います(剛性的にも車重的にも不利だったので)。

ホイールもリデコされてますね。IF-02 では豆腐屋トレノと同じワタナベ製のエイトスポークにそっくりなホイールが付属していましたが IF-02A では 6 本スポークのもの(レイズの TE37 辺りですかねえ……ハブの凹凸が逆ですけど)に変更されています。ホイールの奥にはディスクブレーキのキャリパーがモールドされているのでスポークの本数が減った分その構造を見やすくなってるんじゃないでしょうか?

天面。ルーフは分割線がありますがかなり面一になってくれます。上から見るとオーバーフェンダーの形状がかなりリアルで格好良いですね。

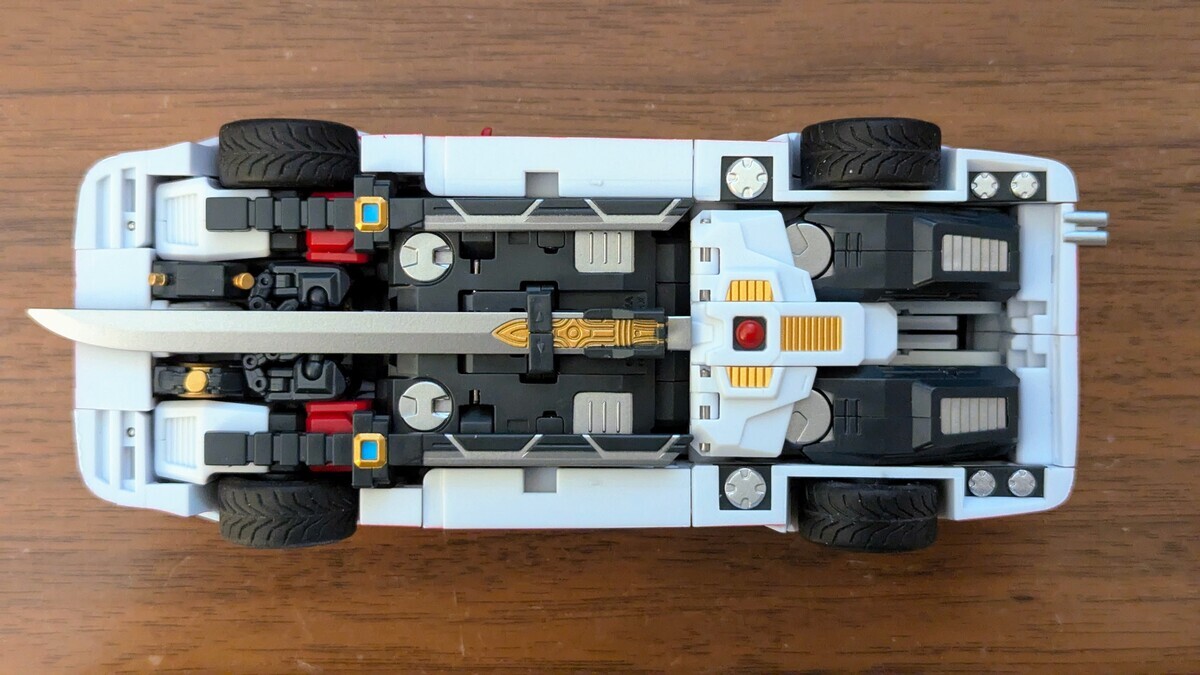

底面。武器マウント用のピンなどが備わっていますがその利用については後述します。

前ドアは開閉可能。ヒンジの付け根でスライドして開角稼ぐタイプのよくある構造です。一応内張のモールドらしきものも一部にありますね。

日本車なので当然の左ハンドル仕様(´^ω^`)

座席足元のクリアランスが無いのでフィギュアを座らせることは不可能ですがシートの一部、ダッシュボード、ハンドルの造作があります。

インテリアで特筆すべき箇所はここです。ダッシュボードの中央あたりにある丸い軸受け穴のようなモールド。最初はネジ止めでもしてるのかな?と思ってたんですが以下の動画によればこれはカップホルダーだそうです。

あれよ、頭文字Dの作中で「コップの水をこぼさずに峠を走る」奴を再現するためにわざわざ設けられたっぽいです。複数の動画でここに設置できる紙コップみたいなものが確認できるんですけど、IF-02 の初回特典とかでそういうアクセサリーが付属してたんですかね?

よく見ると少し助手席側にオフセットされていて、完全にカップホルダーとして意図したモールドなのが判ってビビります。

"Bonus Accessorys" と記載があったので初回限定なのかも知れませんが、大型のレーシングウィングが付属してました。

この大型ウイングは、もう一つのパーツと組み合わせてロボットモードでの手持ち武器であるクロスボウを構成します。「銃身」の方をオルトモードで取り付けるとリアバンパー下部からかなり盛大にパーツがはみ出しますが、キャノンボール 2 に登場した三菱スタリオンのアフターバーナーっぽい装備といえば多少は説得力が増すかもしれません(増しません)。

オルトモード時は底面に武器を収納可能なので武器余剰なし変形はクリアしています。ただし標準武器(脇差と太刀)と、ボーナスパーツのクロスボウやグレートソードは排他となります。

これは標準武器の場合。脇差は腕のピンに取り付け、太刀は鍔(?)と柄の部分を外し三分割にして、刀身はロボットモードの背部マウントに、鍔は掌上部の空間にあるタブに、柄はロボットモード股間部のスロットに取り付け固定出来ます。

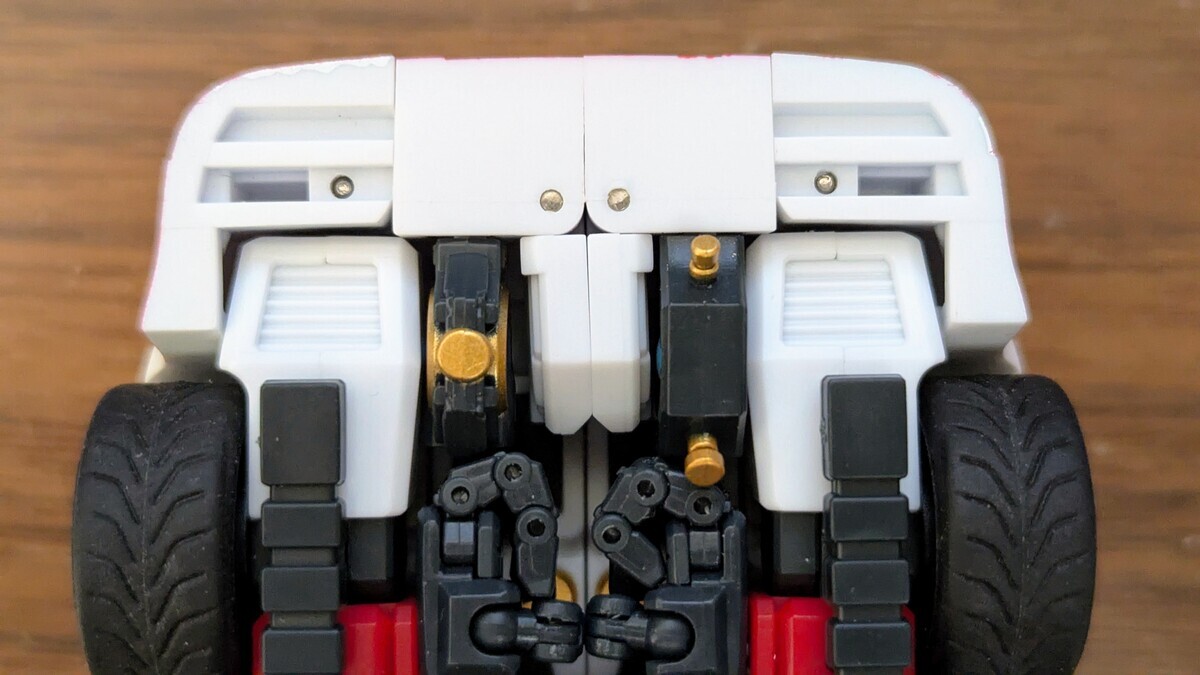

鍔はここに取り付けます。この画像では説明の都合で標準武器(太刀)の鍔を左側、グレートソードの鍔を右側に、それぞれ取り付けていますが、刀身はどちらか片方しか取り付け出来ないので通常こんなことはしません。

グレートソードの鍔はかなりギリギリのサイズなのでオルトモードに変形させた後にここに取り付けるのは恐らく無理だと思います。標準武器(太刀)の鍔は手首をずらしてクリアランス作ればオルトモードにした後にも取り付け出来そうですがオルトモードの状態のまま手首だけ引き出そうとすると指の付け根に結構な力を掛ける必要があるので指がもげそうなんですよね。なので鍔の取り付けはオルトモードへの変形途中段階で、左右のフロント部分を合わせる前に実施するのが良いと思います。

IF-02 STRAY の公式変形動画だと刀身と鍔は一体のまま背部マウントに固定してるんですが、IF-02A STRAY ALTANATIVE で同じことすると完全にタイヤが浮くんですよねえ。これもしかすると IF-02A STRAY ALTANATIVE はインチアップしないでタイヤの扁平率だけ下げてる可能性があります。車高短にするのにそんな方法あるかよ?ここ実際に実物同士で比較したいんですけど 2 万円を超える玩具のリデコを買い足すなんて私はしないので誰か比較してください。

ボーナスパーツのグレートソードは刀身が長すぎてバンパー下から少し飛び出します。鍔の収納もギリギリなのでグレートソードは収納不可と思ってた方が良さそうです。尚、グレートソードの柄は標準の太刀の柄を流用するのでいずれにせよ太刀とは排他になっています。私の中では「見栄えパーツの一種」扱いかな。

ボーナスパーツのクロスボウの銃身(?)はグリップを付け替えて、車両後部の太刀の柄を収納していた場所に取り付け出来ます(固定方法は異なります)が、上の画像のように大きくはみ出します。また、この時エアロパーツに干渉する為、これを取り付ける際はリアバンパー下部が少し斜めになってしまいます(マフラーエンドが少し斜め上を向くのでヤン車感がやや向上)。

ここちょっとよく判らないんですが、武器の背部マウントの部分にスライド式のロックがあって、このロックを解除するとマウント部分がスプリングによって 90° 起き上がるんですよ。でもこれの使いどころが判りません。

マウントの爪を裏側に格納できるのかな?と思ったんですが、そういう訳でもなさそうですし。オルトモード時に底面からロボットの顔を覗かせる点検ハッチ的な意味以外今のところ見いだせずにいます(´・ω・`)

あんまり参考にならないサイズ比較。対象は DX9 D21 Red Storm です。 Red Storm はマスターピースランボルとほぼ同じサイズなのでそっちと比較すりゃいいじゃんなんですが、現在かなり奥底に収納してしまって新コロ感染状態の体力では掘り出せなさそうなので手元にあったこっちと比較しています。まあ非正規同士だからむしろこっちのほうが相応しいですね!

1600 cc の国産車が世界で一番有名なスーパーカーと比べてこんなにデカい訳ないだろ!と思ったんですが念のため両車の全長を調べてみたところ、ランボルギーニカウンタックが 4140 mm 、AE86 カローラレビン 3 ドアハッチバックが 4200 mm とまさかのレビンの方がデカかったというですね、意外が。カウンタック小さかったんですねえ。そうは言っても 60mm 以上にはサイズ差あるように見えるのでレビンの方がオーバースケール気味だと思います。

IF-02A の全長は約 145 ~ 150 mm なのでスケールとしては 1/28 位になりますね。

ロボットモード:

これはガウォーク。トップヘビーなのでこれ以上前には倒せませんでした。

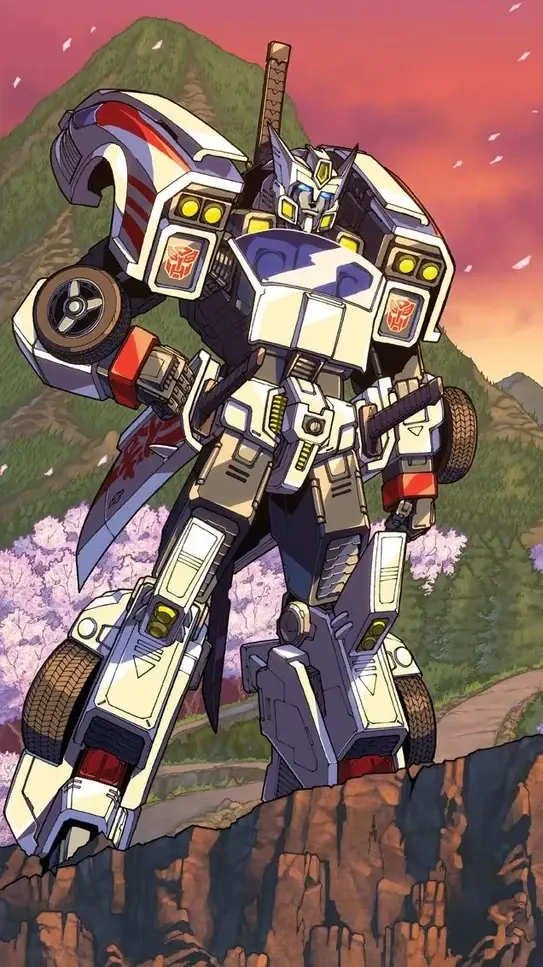

フロントガラスとルーフの一部で構成される胸部、フロントフェンダー部が後方に延びる肩アーマー、ドアパネルで構成される腰部左右のサイドスカート(脇差の鞘を兼ねる)、そして腕と足に残るタイヤなど、どこからどう見てもドリフトにしかみえませんが、皆様お気を付けください。これは MMC / OX のオリジナルキャラである STRAY です。頭部の形状は MMC / OX から発売されていた R-32 STRAY の流れをくむ全体的にやや曲線が多く、角状の突起がやや短めの形状にまとめられています(これは射出成型の抜き都合もあると思いますが)。

IDW コミックに登場するアースモードドリフトはもうちょっと線が少ない感じなんですが、イメージとしては全くどっから見てもドリフトです。そう!これはドリフトの ThirdParty 玩具です(ゲロぉ)。

正典のアースモードドリフトのオルトモードではルーフ部分にエアスクープが設けられており、ロボットモードではそのエアスクープの段差が良い感じのアクセントになってたんですが、本玩具のオルトモードのルーフにはそうした構造物が存在しない為、ややのっぺりした印象になってしまいました。この影響か胸部がちょっと間延びして少し寸胴に見えてしまうんですよねー。

また褌部分のディティールもオルトモードでの収納の都合でやや立体感に欠けます。所謂土手の部分はコミックではもっと立体的なんですよね。

これがIDW ”Transformers: Drift” の最終ページを飾る(このシリーズ中では唯一の)地球でのロボットモードの姿です。同じポーズさせてみようと思ったんですが肩の構造が異なるため腰に手を当てると肩アーマーも連動して傾いちゃうのがちょっと惜しいですね。

非常に精密で精巧、かつ可動性能もかなり高いんですが、エンジニアリング上の小さな不満点があります。例えばここ。

二の腕のロール軸よりも肩アーマーの下端が下にあるので、ロールの妨げになっちゃうんですよね。プラの弾性を利用した遊びがある程度あるので回転自体は出来るんですけど、二の腕の後ろ側の白いパーツ、ここがただはめ込まれているだけなのでロール軸で回転させるとこの肩アーマーのところに引っ掛かってポロリと外れがちなんですよね。

他には膝下のパーツのふくらはぎ側のパーツの纏まりは単に押し込んでいるだけなので定位置が判りにくいとか。胸部のルーフ部分がパカパカしちゃうとか。決して致命的ではないんですが「どうにかならなかったの?」という欠点がいくつかあります。

あと、これは IDW ドリフト玩具共通のあるあるだと思いますが、腰部サイドスカートがデカくてポージングの時の妨げになりがちという問題もあります(これはデザインの問題)。

ThirdParty 玩具なので耐久性や安全性の基準は「当然」公式のトランスフォーマー玩具よりも「考慮されていません」。その為アクションフィギュアとしても少々扱いにくい類の玩具ではあると思います。けどねー変形玩具の面白さは「設計の面白さ」「品質の良さ」「変形の手触りの良さ」を重視しているのでその 3 つは兼ね備えちゃってんですよね、 MMC / OX 製品の多くは(そしてそれには Alex Kubalsky さんが大きく関わっているお陰だと思っています。彼は「良い変形」に拘っているように思いますので)。

インストラクションにも明示されていない変形ギミックが胸部と膝頭の少なくとも二か所に存在します。胸部のルーフパーツは反転させて裏側のモールドを表出させることが出来ます。また膝頭はスライドして少し長さを延長できます。

これらはいずれもデッドロックのディティールに一致するので、さてはこの後まだまだリデコで稼ぐ気だな?と睨んでいます(その場合、恐らく名前は ”Ater Beta” になる筈)。なのでこのディティールはドリフトのものではないんですが、少なくとも胸部に関してはこうすることでパタつかなくなる上にルーフ位置が少し上に移動してスタイルもよく見えるようになるので「格好良く」なってしまいます。

手首は五指すべて独立可動する仕様ですが、掌側にMPスタイルの武器保持用のタブなどは存在しません。その為、太刀やクロスボウのグリップには十手の鍵のような構造のクリップがあり、この隙間に掌を差し込んで固定する方式になっています。

しかし脇差にはこうしたクリップが存在しない為、指の関節保持力だけで剣を把持しています。現時点では十分な保持力があるので全く問題ないんですが将来的にちょっと不安ですね。

五指独立可動指は大体そうですが、この指は関節が外れやすくなっています。破損防止のためだと思いますが。各指には人間の指の関節と同じ数だけの実際に可動する関節が備わっているので非常に繊細かつリアルな指の表情つけが可能ですが、逆に言うと非常に面倒くさいです。

上でも書きましたが頭部デザインはコミック中のアースモードよりは幾分丸みを帯びたデザインにアレンジされています。

フェイスパーツは 3 種。標準の閉じ口以外に微笑んでる風の笑顔と歯を食いしばった怒り顔が付属します。ピン 1 本で接続されているだけですが、ここがちょっと固い(個体差かもしれないですが)ので一旦頭部を外してから作業した方が良いと思います。

ボーナスパーツ(というかこれは正に "Bonus Accessorys" ですね)として布製のクロークが付属します。クローク、知ってました?「袖のない外套」の事なんですって。マントと違うのは前側があるってコトでしょうか?正直違いはよく判りません。適所に針金が入っているのでなびいている様な形状に調整することも出来ますが、私はこういうオプションはあんまり使わないですね。

背中側には剣のホルダーを外に出すための切込みがあるのでクロークを装着してても剣を背負うことが(そして抜刀することも)出来ます。

あと何故か IF-01A Eris: Kultur Alternative 用の交換用頭部が付属していました。これ多分標準で付属してたのと同じモールドだと思うんだけど、なんか不具合でもあったんでしょうか?理由は判りませんが PSX では主に IF-01A Eris Kultur Alternative 購入者向けに頭部の単体販売もしているようです。

ちなみに STRAY の頸のボールジョイントとは径も長さも合わないので取り付け出来ません。画像は乗っけてるだけで全く保持されていません。

かなり高い可動性能を持っていますが、可動性能が高ければポージング性能も高い、とは必ずしも成らないのがアクションフィギュアの興味深いところ。この玩具は内在している筈の格好いいポーズを「取り出す」のにセンスが必要なタイプの玩具なので、ポージングセンス低めの私にとっては試される玩具っぽいです。という訳でお手本がある簡単ポーズから挑戦して慣れていこうと思います。

これは「お前は俺の獲物だ!」の奴。

オメガスコープっていうの?同時期に放映している特撮番組の赤い奴が揃いも揃って獲物特定のポーズする偶然、面白いなーと思いました。巨人の人が最初にこのポーズ取った時に「お前は俺の獲物だ!」って脳内再生されちゃったんですよねえ。

TF だと可動域の問題で滅茶苦茶難しい「今日から闇エネルゴンに関わるのを止めるか、それともこの場で俺に倒されるか」のポーズのつもりです。

肩部の構造が独特な引き出し式になっていて、肩軸のスイングは前にも後にも出来るんですが肩アーマーが干渉するので可動範囲はまあまあ制限があります。

脚部可動は柔軟なので立膝は余裕なんですが、腰部の前屈関節の可動範囲はそれ程大きくないのでスーパーヒーローランディングはちょっと難しい感じ。

役職が ”SWORDMAN” なので剣士、剣客なんですけど、もうさ、剣客漫画の格好いいポーズってジョジョ立ち以上に人間の柔軟性に挑戦するようなポーズばっかりじゃん!如何に柔軟な関節とはいえそれはロボットとして考えた場合、なの!

そもそも剣客漫画の引き出しも少ないので格好いい刀を構えたポーズが難しすぎて泣きそうです。

銃的な武器(クロスボウ)も付属しています。正直これをクロスボウと呼んでいいのか?自動車のリアウィングを括り付けたハンドガンなんじゃないの?という気はしますけど。クロスボウというにはちょと「弓」の部分が後ろすぎなんですよねえ。

この「クロスボウ」の「弓」パーツ(リアウイング)の取り付け方法はインストラクションには二つの方法が記載されていて、これはその "CONFIG 2" の方法なんですけど、これであってるかどうかがよく判らない。多分グリップのハンドガード的な部分に取り付けるという指示なんだと思うけど奥までしっかり差し込むと掌を差し込む隙間に干渉してしまうので持たせられなくなってしまう為、非常に浅く取り付けるしかできない。その上銃身が片側に偏向してしまうので益々クロスボウに見えなくなってしまう。 "CONFIG 2" の正解が知りたいですね……

段々様になってきたかもしれません。

フィギュアスタンド用のポートは特に設けられていないのでアーム的な奴で腰のあたりを挟むとかいう対応が必要。

オルトモードで比較した DX9 D21 Red Storm とのサイズ比較。オルトモードの時以上にサイズ感に差が出てしまいました。Red Storm は両モードの形状や何よりロボットモード時に胸幅詰める変形パターンの設計が素晴らしいトイなんだけど、品質と変形の手触りがあんまりよろしくないんでちょっと他人には勧めにくい玩具なんだよな……その点 OX IF-02A STRAY ALT. は非正規玩具、複雑変形いけるクチの人には絶対のお勧めです。

アダマスマキナロディマスは足首の末端肥大的デザインと肩アーマーやウイングが非常に巨大感を醸しているんですが、顔や手首の大きさ的には同スケールでも通りそうな気がします。今正典から変形可能でハイエイジ向けのドリフト出すならトイラインはここでしょ!って思うんだけど、そうすると鉄機巧デザインになってしまうので(このロディマスと並べるんだからそうでなければならんですし)、必然的にセイバートロニアンビークルかサイバーフォーミュラ3になってしまうので、「そうじゃないんだよなあ」ってなりそう。

単純にぱっと見た目のサイズ感だと SS86 コンボイが一番近いですね。

肩の可動構造に対する理解がもう少し高まってきたらもうちょっといい感じのポーズ取れそうな気がしますけど、この玩具は卓上の一軍として暫く触り倒す必要がありそうです。

- 例えばメガトロンに相当するキャラクターは ”Tyrantron” (タイラントロン)という名が与えられます。アーシーに相当するキャラクターは ”Azalea” (アゼリア)という名を与えられています。複数発売されているキャラの方が少ないのでそんなに多くはないですが。↩

- なお、この女体化には一応理屈がつけられており、MMC/OX バースの恐らくジアクサスに相当するマッドサイエンティストの手による実験体が女性型ロボットのエリスなんですが、彼女の特殊能力が「模倣」であり、ターンやアルマダメガトロンや G1 ガルバトロンの能力や外観を模倣した姿がそれぞれの玩具という設定のようです。↩

-

鉄機巧ドリフトから新世紀GPXサイバーフォーミュラのアスラーダに変形する ThirdParty トイが過去に発売されていたんですよ……

www.tfw2005.com↩